Webマーケティング2021.03.31

目次

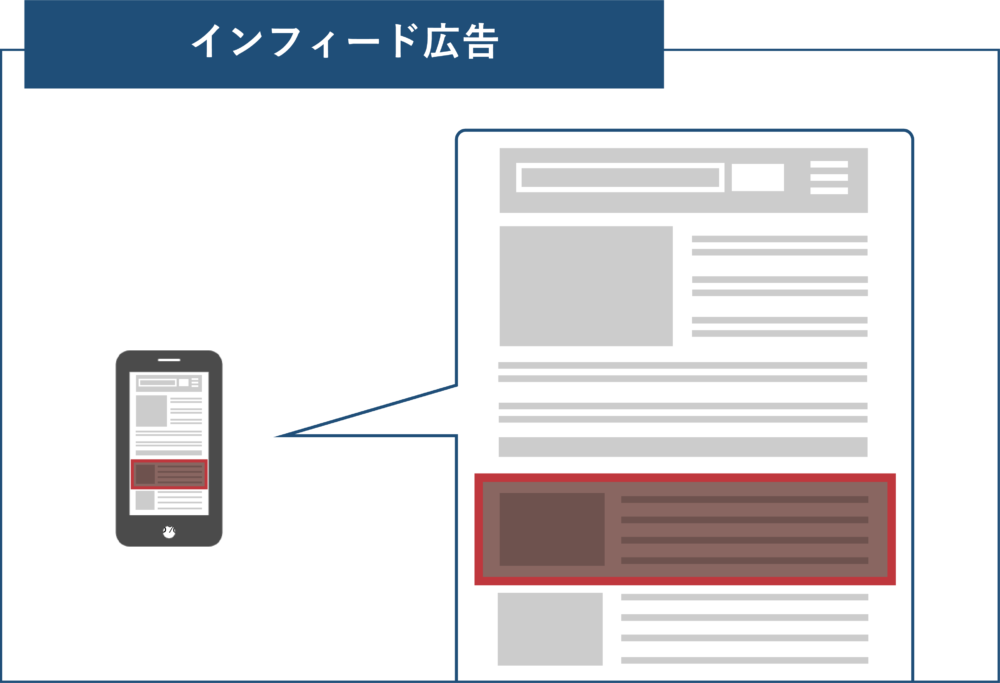

インフィード広告は、閲覧しているSNSやWebサイトのコンテンツとコンテンツの間に表示される広告のことです。FacebookやLINEなど、SNSのタイムラインを閲覧しているときに広告が表示されるのを見たことがある方も多いのではないでしょうか。

インフィード広告は、2015年にスマホ版のYahoo! JAPANとYahoo! JAPANアプリのトップページがタイムライン化されたのをきっかけに注目されるようになりました。さらに、スマホの急速な普及がインフィード広告の拡大に拍車をかけています。

この記事では、企業のデジタル広告を担当する方に向けて、インフィード広告の特徴やメリット・デメリットなどについて解説します。配信のコツも解説するので、ぜひ参考にしてください。

インフィード広告とは

インフィード広告は、SNSやモバイルサイトのタイムライン型のコンテンツとコンテンツの間に表示される広告のことです。コンテンツの一部のように見えるのが特徴で、広告の受け手であるユーザーが感じるストレスが小さいため、コンテンツと広告が一体的に表示される「ネイティブ広告」の一種とみなされることもあるようです。

また、従来のバナー広告などと違い、コンテンツに溶け込んだ形で表示されるので、記事や投稿を読むような感覚で広告を見てもらうことができます。

タイムライン形式の情報配信は、スマホなどのモバイル端末で利用されることを前提にしていました。そのため、スマホがまだ普及していなかった頃は、コンテンツや広告はモバイル端末に対応していませんでした。

こうした状況を転換させたのが、Yahoo! JAPANのスマホ版とアプリのトップページのタイムライン化でした。

Yahoo! JAPANは、日本のネット利用者の半数以上が使用しているポータルサイトです。そのスマホ版とアプリのタイムライン化によりインフィード広告の枠が増えたことで、企業の関心が一気に高まったのです。

このように、インフィード広告はスマホの普及と共に拡大し、現在ではSNSの他にも、通常のWebサイトやニュースアプリなど、大半のメディアで利用されています。

従来はテキストとバナーがメインでしたが、テクノロジーの進化により、動画配信が可能なメディアも出てくるようなり、インフィード広告はさらなる発展を続けています。

インフィード広告のメリット

ここでは、インフィード広告のメリットを3つ解説します。実際に運用する際の参考にしてください。

コンテンツに馴染むのでユーザーにストレスを与えにくい

インフィード広告は通常のデジタル広告と異なり、記事や投稿などのコンテンツに似た形式で、さらにコンテンツの間に表示されるため、コンテンツの一部のような形式で表示されます。そのため、ユーザーへの親和性が高く広告だと気付かれにくく、気軽にアクセスしてもらえます。これが、インフィード広告の最大のメリットです。

コンテンツに自動で最適化される

また、記事や投稿などメディア上のコンテンツにマッチするように広告の形式が自動的に調整されるのもメリットの一つです。ユーザーに違和感やストレスを与えないように広告を表示させることができるのです。

ターゲットを絞り込んで配信できる

ディスプレイ広告などにも用いられるターゲティング機能を活用して、最適なターゲット層を絞り込んで広告を配信できるため、高い広告効果を見込むことができます。ユーザーの年齢や性別、興味関心など、自社が求めるターゲットに沿った設定ができるのもインフィード広告のメリットです。

インフィード広告のデメリット

インフィード広告にはさまざまなメリットがありますが、デメリットもあります。インフィード広告を運用する際は、デメリットにも注意しながら運用しましょう。

インフィード広告はコンテンツの間に表示されるため、ユーザーの目にとまりやすいのが特徴です。その一方で、ユーザーが記事やコラムだと勘違いしてスマホをタップすると、実は広告だったとわかって騙されたような気分になってしまうこともあります。

インフィード広告の性質上、こうしたデメリット避けることができません。インフィード広告を配信する場合には、こうしたユーザー心理と、それによって生じるデメリットを理解し注意する必要があります。

効果的に配信する3つのコツ

ここまでお伝えしたように、インフィード広告には、従来のデジタル広告のメインであるバナー広告やリスティング広告にはない特性やメリットがあります。

ただし、やみくもに配信するだけではユーザーの反発を買ってしまいます。その結果、広告表示される商品やサービスだけでなく、配信する企業自体のイメージやブランドを損なってしまう恐れもあるので注意しましょう。

こうした事態を避けて効果的に広告を配信するには、インフィード広告の特性やメリット・デメリットを踏まえた、きめ細かな対応が必要です。

そのための具体策として、配信対象のユーザーを絞り込むターゲティングやユーザー心理に配慮した広告コンテンツの提供、複数のクリエイティブを使った広告のバリエーションの多様化が考えられます。

ここからは、インフィード広告の効果的な配信に必要な3つの「ポイント・コツ」についてご紹介します。

1.ターゲティング機能を活用する

インフィード広告を効果的に配信するための第1のポイントは、ターゲティング機能を活用して、広告の配信対象になるユーザーの絞り込みを行なうことです。

インフィード広告は、やみくもに配信しても効果が薄いだけでなく、ユーザーに反発される恐れがあります。そのため、対象となるユーザーをターゲティングして配信することが重要です。そこで、既存の広告配信に用いられているターゲティング機能を活用し、広告のターゲットとなるユーザー層を絞り込む必要があります。

例えば、キーワード検索によるターゲットユーザーの絞り込みをインフィード広告に活用すれば、広告効果を一層高めることができます。さらに、これ以外のリターゲティング機能や類似ターゲティング機能を活用することも、インフィード広告の効果を向上させる上で有効です。

こうしたさまざまなターゲティング機能を組み合わせたり併用したりすれば、配信対象になるユーザーの絞り込みを効率的に行なえるので、広告の配信効果を高めることが期待できるのです。

2.Webサイトを見ているユーザーの気持ちに合わせる

第2のポイントは、広告の発信者ではなく、ユーザーの気持ちや目線に合わせた広告コンテンツを作ることです。

広告の目的は、ユーザーに商品やサービスの魅力を多く伝えることであり、広告主はさまざまな情報を詰め込んだ広告を配信してユーザーの関心を引こうとします。Webマーケティングでも、ディスプレイ広告や検索広告のように、他の広告との差別化を図ることによってユーザーの注意や興味を引きつける工夫が行われてきました。

しかし、こうした広告手法は広告を提供する側の立場に立った情報発信であり、広告を受け取る側であるユーザーの気持ちや目線に合っているとは言えないでしょう。

例えば「今ならメーカー希望小売価格の50%引き!」などとテレビショッピングのようなフレーズを配信していると、ユーザーにうんざり感を与えてしまうことがあります。単純にユーザーの注意を引きつけようとアピールしたり、強調するフレーズを使ったりすると、かえって広告の効果が減少してしまうことがあります。

インフィード広告では、従来の手法とは違う角度からユーザーにアプローチする必要があるのです。特に、商品やサービスをダイレクトにアピールするのは、インフィード広告では避けた方が良いでしょう。

さりげなくユーザーの気を引きつつ、広告の続きが読みたくなるような魅力的なテキストを用意することが重要です。

3.クリエイティブは複数用意する

第3のポイントは、複数の広告のクリエイティブを用意して、さまざまなパターンの広告コンテンツを発信することです。

インフィード広告は、多くのユーザーが使用するSNSやYahoo!ニュースなどの媒体に使われています。さらに、スマホの使用時間は年々増加しているため、ユーザーが同じ広告に何度も出会ってしまうことも多くなります。

すると、何度も同じ広告を見てしまいユーザーがうんざりしてしまいます。最悪の場合、広告が表示される商品やサービスにユーザーが不快感を抱いてしまう懸念もあるのです。

そうした事態を避けるため、インフィード広告では、ユーザーが同じ広告に何度出会ってもうんざりしたり不快感を抱いたりしないように工夫しなければなりません。そのためには、広告のバリエーションを増やしたり、配信パターンを工夫することも重要になります。

もし、クリエイティブを用意するリソースや知識が自社内に不足している場合には、人材の育成や広告代理店、制作会社への外注を検討してもよいでしょう。予算はかかりますが、品質の担保された複数のクリエイティブを用意できます。

まとめ

ここまでインフィード広告の特徴やメリットとデメリット、活用法などについてお伝えしてきました。インフィード広告はSNSやモバイルサイトで多用されているデジタル広告です。

ネットメディアの媒体は、PCからスマホなどのモバイル端末にシフトしています。2018年の総務省の通信利用動向調査によれば、スマホの利用率は全体では70%台に達しており、20代〜30代の若年層では90%を超えるようになっています。

50代でもスマホの利用率は70%を超えており、ネット利用媒体のスマホへの移行はさらに進んでいくことでしょう。モバイル端末向けのデジタルテクノロジーも急速に発展・進化しているため、インフィード広告の可能性は、さらに広がっていくと思われます。